近日,俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃公开表达希望担任驻华大使的强烈意愿,这一消息在俄中两国引起广泛关注。这位自称“北京大妞”的外交官,从小在北京长大,精通中文,对中国文化有着独到理解。她甚至表示,如果有机会选择新职位,更愿意前往北京担任驻华大使,而非接受副部长或国家杜马骨干等“金光大道”。这一表态不仅展现了个人职业追求,更被视为中俄关系深化发展的一个积极信号。

扎哈罗娃与中国的不解之缘

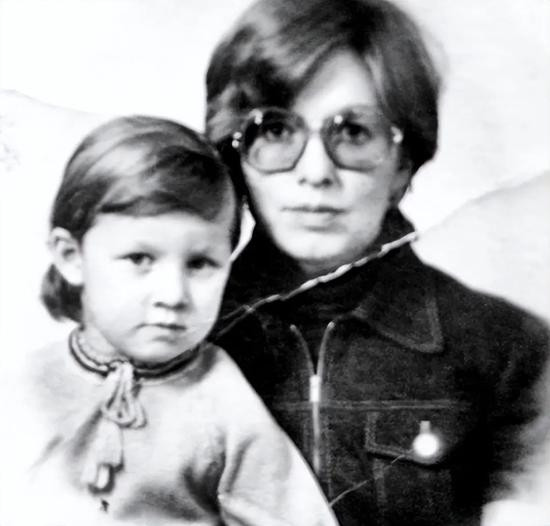

玛丽亚·扎哈罗娃与中国有着超越一般外交官的特殊缘分。她出生于一个外交官家庭,父亲弗拉基米尔·扎哈罗夫曾长期在苏联驻华使馆工作,母亲则是汉学专家。1981年,年仅6岁的扎哈罗娃随父母来到北京生活,在那里度过了7年童年时光。她曾在北京市第55中学就读,学习汉语,甚至带着北京口音,被同学亲切地称为“北京大妞”。这段经历不仅让她熟练掌握了中文,更培养了她对中国文化的深厚感情。

扎哈罗娃在北京的生活丰富多彩,她曾回忆在北海公园散步、在什刹海发呆、在博物馆欣赏文物,还喜欢听中国歌曲,尤其喜爱《弯弯的月亮》。她父亲在上海工作期间,全家更是将中国视为“第二个故乡”。扎哈罗娃曾在采访中动情地说:“中国对我来说就像第二个家。”这种情感并非外交辞令,而是植根于童年记忆的真实感受。

回到俄罗斯后,扎哈罗娃并未中断对中国的关注。她在莫斯科国际关系学院学习东方学和新闻学,大学期间做了5年准备,学习汉语、研究中国,还完成了以中国节日习俗为题的博士论文。尽管进入外交部后主要从事新闻发布工作,但她始终未放弃对中国的研究兴趣,甚至在新闻发布会上用中文表达对中国的祝福,如那句著名的“祝愿中俄友谊地久天长”。

扎哈罗娃与中国深厚的渊源,使她成为俄罗斯外交系统中理解中国最深入的外交官之一。她多次访华,建立了广泛人脉,对两国关系的理解兼具宏观战略与微观操作视角。这种独特的背景,也使她成为俄中关系中一个特殊的文化符号。

外交铁娘子的职业轨迹

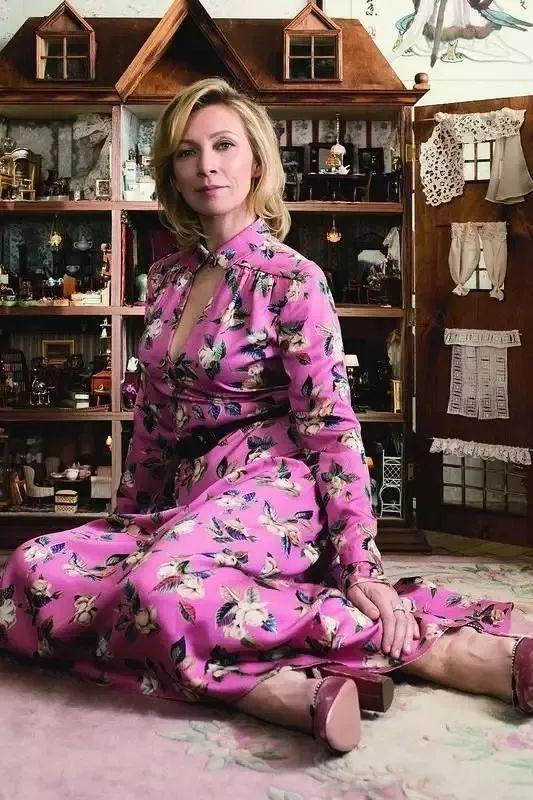

扎哈罗娃的外交生涯堪称一路高升。2015年,她成为俄罗斯外交部发言人,也是该部门历史上首位女性发言人。这一角色让她有机会在国际舞台上直接表达俄罗斯立场,也使她成为国际舆论关注的焦点。扎哈罗娃以犀利的言辞和幽默的回应风格著称,被媒体称为“外交铁娘子”和“战斗民族的‘怼王发言人’”。她常在新闻发布会上“怼”美国媒体,用直白的语言回击西方对俄罗斯的抹黑,维护国家利益,被戏称为“普京外交的扩音器”。

作为发言人,扎哈罗娃不仅关注俄美关系,对中俄关系也格外重视。在特朗普执政期间,当美国频频针对中国时,她多次坚定站出来为中国发声。2018年,前美国总统国家安全顾问博尔顿发表攻击中俄军事合作的言论,扎哈罗娃直接反击:“美国此举是挑拨俄罗斯与中国的关系,但是不会成功。”同年8月,她指出美国“因无法接受俄中关系蒸蒸日上,所以想要通过干涉中国内政的方式对其产生破坏性影响”。2025年3月,她更在新闻发布会上以强硬语气警告美国“修改对台关系文件已突破国际法和一个中国原则的底线”,引发中国社交媒体热烈反响。

扎哈罗娃的外交风格既有强硬的一面,也有亲和的一面。她善于利用社交媒体,通过短视频和直播等形式与公众互动,拉近了与民众的距离。这种风格使她成为俄罗斯外交系统中最具人气的外交官之一。然而,外交发言人只是“嘴替”角色,扎哈罗娃显然不满足于此。面对俄罗斯高层提供的“金光大道”——要么升任外交部副部长,要么进入国家杜马担任骨干,她却出人意料地表示:“请让我当俄罗斯驻华大使!”

这一选择在俄罗斯外交界引起震动。驻华大使虽是高级外交官,但职级上可能不及副部长,更不及国家杜马骨干。扎哈罗娃放弃这些机会,点名要求去中国,被媒体解读为“反向操作”。她甚至开玩笑说:“我们撸起袖子加油干,使两国人民间友谊世代相传。”这种选择背后,是她对中俄关系的特殊感情和对大使职位的特殊理解。

希望担任驻华大使:个人情结与战略考量

扎哈罗娃希望担任驻华大使的意愿,既有个人情结,也有战略考量。从个人层面看,她对中国的深厚感情是首要因素。她在采访中坦言:“未能从事中国方向的工作,对我来说是一大憾事。”大学时她本计划毕业后从事亚洲方向工作,尤其是中国方向,为此做了5年准备,但当时没有相关岗位空缺。如今她抓住机会,希望弥补这一遗憾。

从职业发展看,驻华大使职位虽然级别可能不及副部长,但外交实践中,驻华大使往往被视为最具影响力的驻外使节之一。特别是在当前俄中“背靠背”协作的特殊时期,莫斯科需要的不再仅是礼仪性使节,而是能精准把握两国关系脉搏的战略型人才。扎哈罗娃认为自己正是这样的人才。她精通中文,了解中国政治文化,熟悉两国关系现状,如果赴任,将带来三重变革:其一,她鲜明的个人风格可能重塑外交互动模式;其二,其国际影响力有助于优化两国合作的全球形象;其三,对西方的一致立场或强化双方国际事务协调。

从战略角度看,扎哈罗娃的选择也反映了俄罗斯外交策略的调整。在当前国际环境下,俄中关系的重要性日益凸显。扎哈罗娃指出:“俄中两国正面临全新的挑战,比如两国所承受的打击或抑制战略政策,而后者原则上可能会转变为制裁战争等等。因此现阶段两国的大使都肩负极为艰巨的重任,两国将‘背靠背,肩并肩’共同应对挑战。”这种认知使她更愿意前往中国,亲历这场“背靠背”协作。

扎哈罗娃的选择还体现了她对大使职位的独特理解。她认为大使不仅是国家代表,更是两国人民之间的桥梁。她曾推动“青年未来使者”项目,加快学生签证审批,致力于加强中俄青年一代的交流。这种务实的工作作风,使她相信大使职位能让她更好地促进两国关系。

对中俄关系的潜在影响

如果扎哈罗娃能够如愿以偿担任驻华大使,将对中俄关系产生多方面积极影响。首先,在文化交流方面,扎哈罗娃对中国文化有着深刻理解,她曾多次参与中俄文化交流活动,如“中国美术馆之夜”和“俄罗斯文化周”。她的到来可能进一步促进两国在文化、教育等领域的合作。她童年在中国生活的经历,使她能以独特视角推动两国文化对话,减少误解,增进互信。

其次,在务实合作方面,扎哈罗娃不仅关注宏观战略,还注重微观操作。她曾推动“青年未来使者”项目,加快学生签证审批,致力于加强中俄青年一代的交流。这种务实的工作作风可能为两国经贸、教育等领域的合作注入新动力。特别是在当前国际环境下,两国需要更多“接地气”的合作,扎哈罗娃的经历使她特别适合推动这类合作。

第三,在国际形象方面,扎哈罗娃以直率强硬的风格在国际舞台上树立了良好形象。她如果担任驻华大使,可能会通过她的影响力优化中俄合作的全球形象,特别是在当前复杂的国际环境下。她能有力回应西方对俄罗斯的不实指责,同时在涉及中国时表现出温和而友好的态度,这种外交风格有助于在国际舆论中塑造中俄友好合作的形象。

最后,在战略协作方面,扎哈罗娃对中俄关系的战略价值有清晰认识,认为中国是俄罗斯在亚太地区战略布局中的关键伙伴。她的驻华大使之职如果能够实现,将有助于进一步巩固中俄全面战略协作伙伴关系。特别是在俄乌冲突背景下,两国需要更紧密的战略协作,扎哈罗娃能够发挥独特作用。

外界反应与专家评论

扎哈罗娃希望担任驻华大使的意愿在俄中两国都引发了热烈讨论。在俄罗斯,这一消息被视为外交系统可能重组的信号。有分析指出,扎哈罗娃放弃更高级别的职位选择驻华大使,暗示着克里姆林宫可能正在重新调配外交精锐力量。外交部发言人职位与驻华大使虽然同属外交序列,但职责重心截然不同。扎哈罗娃若离任,谁将接替这个向世界传递俄罗斯声音的关键岗位,也成为俄外交界关注的问题。

在中国,扎哈罗娃的这一表态同样引起广泛关注。许多中国网友表示支持,甚至开玩笑说“别犹豫!速来!”一些中国媒体将她称为“比我们自己人还敢说”的外交官。扎哈罗娃多次在国际场合为中国发声,坚定维护中俄关系,这些行为赢得了中国民众的好感。她甚至被中国网友评价为“对中国最友好的俄罗斯外交官”。

专家们对这一潜在人事变动看法不一。有分析认为,扎哈罗娃的背景使她成为这一职位的理想人选,她的选择不仅源于个人对中国文化的热爱,也体现了她对中俄关系发展的深刻理解。但也有观点担心,外交发言人风格与大使角色差异较大,扎哈罗娃能否胜任大使职责尚待观察。毕竟,大使需要更注重协调和沟通,而发言人更强调立场鲜明。

值得注意的是,扎哈罗娃在担任发言人期间,已经表现出对中俄关系的特殊关注。她多次在新闻发布会上用中文表达对中国的祝福,如那句著名的“祝愿中俄友谊地久天长”。她还曾表示,中俄关系不受外部势力的挑拨,美国企图破坏中俄关系的努力不会成功。这些表态使她成为俄中关系中一个特殊的文化符号。

挑战与展望

尽管扎哈罗娃希望担任驻华大使的意愿强烈,但这一愿望能否实现仍存在不确定性。俄罗斯外交系统的人事任命通常由克里姆林宫决定,目前尚无官方任命消息。扎哈罗娃虽然深受普京信任,被称为“普京爱将”,但外交系统高级职位的人事安排往往需要综合考虑多种因素。

即使扎哈罗娃能够如愿赴任,也将面临诸多挑战。当前国际环境复杂多变,俄中两国都面临外部压力,大使职责更加艰巨。扎哈罗娃本人也承认:“现阶段两国的大使都肩负极为艰巨的重任”。作为驻华大使,她需要平衡外交礼仪与战略协作,在维护俄罗斯利益的同时,推动两国关系健康发展。

从更广阔的视角看,扎哈罗娃希望担任驻华大使的意愿,反映了俄中关系进入新阶段的某种征兆。两国关系正从“战略协作”向“全面协作”深化,需要更多具有战略眼光、文化敏感度强的外交官。扎哈罗娃的背景和经历使她成为这一趋势的典型代表。

无论最终结果如何,扎哈罗娃的这一表态已经产生了积极影响。它向外界展示了俄中关系的特殊性和重要性,也展现了俄方重视两国关系的决心。对于扎哈罗娃本人,这一选择体现了她对中俄关系的深刻理解和个人情结的结合。正如她所说:“我们撸起袖子加油干,使两国人民间友谊世代相传。”

扎哈罗娃希望担任驻华大使的意愿,无论最终是否实现,都已成为俄中关系中一个有趣的现象。它既是个人的职业选择,也是两国关系发展的一个注脚。如果她能够如愿以偿,中俄关系无疑将迎来新的活力;即使不能,这一表态本身也已为两国关系注入了新的情感纽带。对于关注俄中关系的人们来说,扎哈罗娃的故事提供了一个独特视角:在复杂多变的国际关系中,个人情感和文化纽带有时能成为推动国家关系发展的强大力量。

配资指数网官网,牛盘宝配资,开户配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。